«Als Grüner bin ich in meiner Karriere öfter angeeckt denn als Schwuler»

May 10, 2010 (updated on December 23, 2010)

Der Berner Erziehungsdirektor Bernhard Pulver über seine Ambitionen, erster grüner Bundesrat zu werden, den drohenden Lehrermangel und warum er lieber in Zürich als in Bern essen geht.

Am 9. Mai 2009 in der SonntagsZeitung erschienen.

Herr Pulver, mit 18 Jahren haben Sie die Grüne Partei Schweiz mitgegründet. Wie wird man als junger Mann derart politisch?

Für mich waren zwei Dinge ausschlaggebend. Das eine war die Umweltpolitik. Es wollte mir nicht in den Kopf, dass man durch das Simmental, aus dem meine Mutter kommt, eine Autobahn bauen wollte. Zum anderen war mir damals schon wichtig, eine Veränderung herbeizuführen, hin zu einer offeneren und lebendigeren Gesellschaft.

Erfüllen die Grünen 2010 Ihre damaligen Erwartungen?

Vermutlich hat nicht nur die grüne Bewegung an Reife gewonnen (lacht). Die Grünen haben sich als Partei etabliert. Heute können wir die Themen wirklich in der Breite diskutieren und gute Politik machen. Früher waren wir eine Aufbruchbewegung, eine Protestpartei. Heute stehen wir in 48 Gemeinden und in sieben Kantonen in der Regierungsverantwortung.

Im Kanton Bern übertrifft das Vertrauen in Ihre Person das in Ihre Partei. Wie haben Sie das Glanzresultat bei der Regierungsratswahl geschafft?

Offenbar schätzen die Bernerinnen und Berner meinen Stil. Eigentlich müsste mich das überraschen. Man hat mir zwanzig Jahre lang gepredigt, ich müsse als Politiker pointierter auftreten, ich soll nicht zu sehr differenzieren, sondern polarisieren. Aber die Realität ist komplizierter. Meine Position braucht halt fünf Zeilen mehr, doch am Schluss kommt sie beim Wähler an. Die Leute haben genug vom Pingpong zwischen den Polen.

Nicht unbedingt. Die SVP polarisiert am stärksten und ist damit am erfolgreichsten.

Leider. Die SVP hat eine Politik etabliert, die primär den Gegner runtermacht und dessen Standpunkt nicht als Beitrag zur Lösung akzeptiert. Darunter leidet die Politik seit Jahren stark.

Müsste die Linke der SVP entschlossener entgegentreten?

Anders: Unsere Seite mauert zu häufig. Die SVP hat in der Ausländer- und in der Sozialpolitik Themen aufs Tapet gebracht, und die Linke hat nur versucht, abzublocken – da nehme ich mich selber nicht aus. Wer Fragen zu Ausländern aufwirft, ist nicht automatisch ein Rassist. Menschen, die beunruhigt sind, stellen sich Fragen. Wenn wir diese nicht aufnehmen, treiben wir die Menschen in die Arme der SVP.

Man darf Ausländer also als Problem sehen. Hier sprechen Sie nicht wie ein Linker. Bei den Grünen denken viele anders.

Stimmt. Ich sehe aber Ausländer nicht als Problem. Ich vertrete jedenfalls nicht eine Position, die à tout prix zur Mitte hin zielt.

Aber?

Wir müssen ausstrahlen, dass wir nicht in politischen Positionen festgefahren, sondern auch für Ideen anderer offen sind. Das heisst nicht, dass wir abkupfern. Wir verbessern aber unsere eigenen Positionen, wenn wir berechtigte Einwände anderer berücksichtigen. Dennoch müssen wir klarstellen, dass wir links stehen.

Um sich von den Grünliberalen abzugrenzen?

Wir müssen stärker zeigen, dass wir die Partei sind, die versucht, Brücken zu bauen. Das haben wir in der Vergangenheit zu wenig getan. Dabei sind es die Grünen, die über die eigenen Positionen hinausdenken – nur merkt das die Bevölkerung noch nicht richtig.

Mit welcher Einschätzung liegen die Wähler denn falsch?

Mit dem SP-Vergleich. Wir Grünen sind nicht einfach die umweltfreundlicheren Sozialdemokraten. Dass die SP weiterhin die Überwindung des Kapitalismus will, löst bei mir Kopfschütteln aus. Die Marktwirtschaft, sozial und ökologisch reguliert, ist ein gutes System.

Ist das die Position, mit der die Grünen hoffen, 2011 auf die proklamierten 15 Prozent Wähleranteil zu kommen?

Ich glaube weiterhin, dass wir mit unserer Politik mindestens 15 Prozent erreichen können – vielleicht nicht schon nächstes Jahr, aber die Grössenordnung bleibt unser Ziel.

Dafür müssten die Grünen eben doch auf die Mitte zugehen. Wäre es sinnvoll, vereint mit der GLP in die Wahlen zu steigen?

Das wird schwierig, weil die Grünliberalen sich zu uns abgrenzen – was ich schade finde. Mit dem liberalen Gedankengut haben wir einen wichtigen Berührungspunkt mit der GLP. Auch wir sind für Freiheit ohne Einheitslösungen, auch wir haben ein kritisches Verhältnis zum Staat. Darum müssen wir unsere Hand deutlicher zur GLP ausstrecken.

Der gestern im Amt bestätigte Parteichef Leuenberger dachte einst darüber nach, der SVP die Hand zu reichen, um zu einem Bundesratssitz zu kommen.

Ich habe kein Problem, mich mit der SVP an einen Tisch zu setzen. Ob es aber eines Deals mit ihr bedarf, um in den Bundesrat zu kommen, stelle ich infrage. Für mich stehen die politischen Inhalte im Vordergrund, und da sind die Differenzen zur SVP in vielen Punkten fundamental.

Wann sitzen die Grünen im Bundesrat?

Ich kann mich noch an Debatten in den Neunzigerjahren erinnern, als Teile der Partei meinten, die Grünen müssten eine Oppositionspartei bleiben. Doch das kann nicht das Ziel einer Partei sein, die politischen Einfluss haben will. Wir müssen auf allen drei Ebenen in die Exekutiven. Der Einwand dagegen ist immer: Dann verlören wir unsere Unschuld und würden zu einer etablierten Partei. Na und? Wir wollen doch unsere Anliegen umsetzen. Wir haben in den Gemeinden Erfolg, in den Kantonsregierungen, warum nicht auch im Bundesrat?

Weil derjenige, wegen dem die Grünen ihre Unschuld verlören, Bernhard Pulver heissen könnte. Sie wollen doch Bundesrat werden, oder?

(lacht) Das geht alles zu schnell. Vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich Regierungsrat sein könnte. Ich hatte das nie als Karriereziel. Bundesrat schon gar nicht. Darum: Ich kann das nicht sagen. Es kommt sowieso anders, als man denkt. Ich entscheide, wenn sich die Frage stellt.

Wir haben Sie eben gestellt.

Es freut mich, dass meine Arbeit derart geschätzt wird, dass ich als Kandidat gelte. Mein Job ist aber die Regierungsarbeit in Bern, und da bin ich noch lange nicht am Ende. Und vielleicht wollen die Grünen, wenn es so weit ist, lieber mit einer Frau in den Bundesrat oder mit einem Welschen.

Was würde Sie reizen am Amt des Bundesrats?

Ganz klar die Möglichkeit, die schweizerische Politik mitzugestalten. Und dass man Menschen beeinflussen kann mit der Art, wie man an Dossiers herangeht, wie man mit Partnern zusammenarbeitet, wie man zu Themen Stellung nimmt. Ich glaube, mir ist es schon als Erziehungsdirektor gelungen, die Haltungen der Menschen zu verändern. Das würde mich auch im Bundesrat reizen.

Was spricht also gegen eine Kandidatur?

Die extreme Öffentlichkeit. Als Regierungsrat bin ich zwar in Bern bekannt, aber schon in Freiburg oder Zürich kennt mich keiner. Und ich habe den Eindruck, Bundesräte seien sehr weit von ihren Geschäften weg. Als Regierungsrat arbeite ich nahe genug an den Dossiers, um bei der Umsetzung von Gesetzen mitdenken zu können. So weiss ich nicht, ob einen die Arbeit als Bundesrat genauso glücklich macht wie die als Regierungsrat. Ich muss mich da glaub mal informieren. (lacht)

Stehen Sie denn nicht gerne in der Öffentlichkeit?

Nein, nicht besonders. Als Grossrat freut es einen noch, wenn man erkannt wird. Seit ich Regierungsrat bin, merke ich, die Mehrheit der Leute in einem Berner Lokal weiss, wer ich bin. Wenn ich müde bin oder schlecht gelaunt, kann ich darum nicht mehr loslassen. Darum fühle ich mich beim Nachtessen in Zürich wohler als in Bern.

Würden Sie in die Bundesregierung gewählt, konzentrierte sich alles darauf, dass Sie der erste bekennende schwule Bundesrat wären.

Ich habe in den letzten 25 Jahren nie den Eindruck gehabt, auf diesen Punkt reduziert zu werden. Doch natürlich ist es Teil meiner Funktion, Jugendlichen, die vor dem Coming-out stehen, ein Vorbild zu sein und ihnen zu zeigen: Schwulsein ist kein Problem. So gesehen wäre das kein Hinderungsgrund, um Bundesrat zu werden. Im Gegenteil, eigentlich wäre es wichtig, dass einmal einer Bundesrat wäre, der offen zu seiner Homosexualität steht.

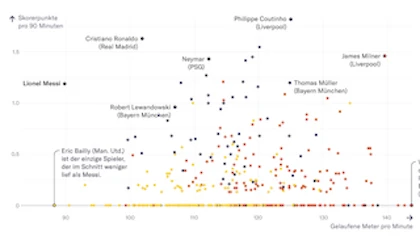

In anderen Bereichen, im Sport zum Beispiel, ist Homosexualität noch immer ein Tabu. Was muss geschehen, damit sich auch Fussballer outen?

Die Selbstverständlichkeit, mit der Künstler, aber auch Politiker offen mit ihrer Homosexualität umgehen, trägt dazu bei, dieses Tabu zu brechen. Doch das braucht Zeit. In manchen Bereichen ist die Vorstellung von Männlichkeit klarer ausgeprägt als in anderen. Bei diesen werden wir etwas mehr Geduld brauchen.

Sie meinen, es ist eine Frage der Zeit, bis Homosexualität kein Thema mehr ist?

Nein, es wird nie vom Radar verschwinden. Es wird nie mehr als fünf bis zehn Prozent Schwule und Lesben geben, wir werden immer eine Minderheit bleiben. Und es wird schwierig sein, dazu zu stehen. Denn die Eltern stehen nicht von Anfang an auf derselben Seite. Ein Immigrantenkind in der Schweiz hat Eltern, die in derselben Situation sind. Und bei einem behinderten Kind wissen die Eltern von Geburt an, dass das Kind anders ist. Als Homosexueller muss man den Eltern im schwierigen Alter von vielleicht 15 Jahren beibringen, dass man anders ist.

Ist Ihnen Ihr eigenes Coming-out auch schwergefallen?

Nein, es war eigentlich recht einfach: Einmal, als ich Liebeskummer hatte und meine Eltern mich getröstet haben, habe ich mich durchgerungen, ihnen zu sagen, ich sei nicht wegen eines Mädchens traurig. Sie haben das sehr gut aufgenommen. Meine Eltern waren immer sehr aufgeschlossen. Andere haben es da sicher viel schwerer.

Sind Sie mit Ihrer Homosexualität in Ihrer Karriere jemals auf Widerstände gestossen?

Nein, nie. Als Grüner bin ich öfter angeeckt denn als Schwuler. (lacht)

Ihr Lieblingsfilm, haben Sie mal gesagt, ist «Der Club der toten Dichter». Was fasziniert Sie an diesem Film?

Dieser Lehrer, John Keating. Er hat in einem verkrusteten Internat mit Poesie die alten Strukturen durchbrochen und junge Menschen zu selbstständigem Denken angeregt. Klar, dass er damit auf grossen Widerstand stösst.

Sind Sie ein John Keating?

Das habe ich mir noch nie überlegt. Aber wenn das so wäre, wäre das wunderbar.

Am Ende wird Keating von den Schülern zwar geliebt, aber vom Internat verjagt.

So ist es. Das zeigt, wie schwierig es ist, Wandel herbeizuführen. Das ist mir auch eine Warnung, bei all den positiven Reaktionen, die ich seit meinem Wahlerfolg erhalten habe, nicht abzuheben. Die Stimmung kann schnell drehen. Vielleicht mache auch ich irgendwann einen Fehler, bei dem mich alle fallen lassen.

Haben Sie Angst davor?

Nein. Als ich die Erziehungsdirektion übernommen habe, hat man mich gewarnt, das Amt sei ein Schleudersitz. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie ich damit umgehen würde, wenn plötzlich alle fänden, ich sei nicht mehr tragbar. Ich will gehen, wenn ich merke, ich kann nichts mehr bewirken.

Dann empfehlen Sie Bundesrat Merz also den Rücktritt?

Ui … das wird jetzt extrem heikel. (zögert) Ich habe mir schon bei ein paar Politikern überlegt, ob ich an ihrer Stelle noch bleiben würde. Ich möchte allerdings keine Namen nennen. Letztlich ist das immer ein ganz persönlicher Entscheid. Aber ich denke, ich würde in Merz’ Situation den Hut nehmen. Doch ich weiss nicht wirklich, wie es ist, wenn man in so eine Lage kommt.

Es kommt wohl darauf an, ob man sich ein Leben nach der Politik vorstellen kann. Haben Sie Pläne für die Zeit danach?

Am liebsten würde ich nochmals studieren, Kunstgeschichte und Literatur. Und unterrichten.

Im verschulten Bologna-System?

Ich bin jemand, der sich mit bestehenden Situationen gut arrangieren kann und nicht ständig hadert. Schon damals, als ich studiert habe, habe ich das Studium als verschult wahrgenommen. Man konnte sich trotzdem seine Freiräume schaffen. Aber klar, man sollte wieder von dieser Verschulung wegkommen.

Wo genau fordern Sie Korrekturen?

Erstens beim Druck, das Studium möglichst schnell durchzuziehen. Das Schnelle ist nicht immer das Beste. Wer ein Jahr oder zwei länger studiert, hat diese Zeit nicht zwingend vergeudet. Zweitens muss die Fächerwahl flexibler werden, gerade in den Geisteswissenschaften. Bologna schreibt nicht vor, Studiengänge durchzustrukturieren. Drittens die Präsenzpflicht. Es macht keinen Sinn, Studierende in Vorlesungen zu zwingen, wenn am Semesterende eine Prüfung anfällt.

Bürgerliche Politiker fordern, die Unis müssten sich stärker am Arbeitsmarkt ausrichten.

Nicht nur bürgerliche. Auch von links höre ich das vermehrt. Doch davor warne ich. Die Universitäten sind ein grosser wirtschaftlicher Trumpf der Schweiz. Es wäre falsch, sie zu Berufsbildungsstätten zu degradieren. Universitäten müssen Orte des freien Denkens bleiben. Diese braucht unser Bildungssystem, weil ihre Absolventen auch für die Gesellschaft von morgen denken müssen. Viele bahnbrechende Fortschritte wurden mit Forschungen erzielt, für die auf den ersten Blick kein aktueller Nutzen ersichtlich war. Gerade deshalb finde ich es wichtig, dass man bei einer Neuorganisation der eidgenössischen Departemente die Bildung nicht einfach dem Wirtschaftsdepartement anhängt. Bildung ist mehr als nur ein Wirtschaftsfaktor.

Unsere «Orte des Denkens» kosten viel Geld. Sollten wir für Studierende aus dem Ausland höhere Studiengebühren verlangen?

Die Schweizerische Universitätskonferenz, deren Präsident ich bin, hat dazu keine einheitliche Haltung. Man müsste sich in dieser ganzen Diskussion einmal überlegen, was man mit den höheren Gebühren überhaupt erreichen will. Will man die Anzahl ausländischer Studierender beschränken? Für grosse Universitäten wie Bern, Zürich oder Basel kann das nicht das Ziel sein. Wir sind in Bern sogar bestrebt, einen hohen Anteil ausländischer Studierender zu erzielen. Damit beweisen wir, dass das Angebot attraktiv ist. Oder geht es darum, zusätzliche Einnahmen zu generieren, statt anderswo zu sparen? Dann ist das diskutierbar.

Vielleicht wäre eine Veränderung im Bildungsbereich gar nicht schlecht. Immer weniger Jugendliche wollen Lehrer werden.

Ich bin vorsichtig geworden mit Prognosen, die Schwankungen sind extrem. Aber die Demografie spricht tendenziell dafür, dass ein Lehrermangel kommt. In erster Linie müssen wir den Lehrerberuf attraktiver machen. Das fängt bei den Löhnen an. Viele Lehrer sagen mir allerdings, ihr Lohn sei nicht das Problem, sondern die mangelnde Anerkennung. Sie wollen, dass die Gesellschaft einsieht, welch anspruchsvolle Aufgabe es ist, jeden Tag vor 24 Kindern mit unterschiedlicher Herkunft zu stehen. Wenn die Anerkennung wieder höher ist, werden junge Menschen merken, dass es sinnvoller ist, Kindern und Jugendlichen etwas mitzugeben, als an der New Yorker Börse das Geld der Bankkunden zu verspielen. Wahrscheinlich macht das auch glücklicher.

Was macht Sie glücklich?

Meine Arbeit, mit der ich versuche, möglichst vielen Menschen zu einer besseren Lebensqualität zu verhelfen.

Und was haben Sie für Ziele für die Zeit nach dem Arbeitsleben?

Ich hätte dann gerne wieder mehr Zeit für die Musik und die Kultur. Ich habe früher Klarinette gespielt – vielleicht werde ich wieder ein Instrument spielen, wenn ich nicht mehr Erziehungsdirektor bin.

Dann sind Sie aber Bundesrat.

(lacht laut)

Interview: David Bauer, Pascal Tischhauser